收购被问询、标的有蹊跷?连环并购案背后,汪潮涌夫妇“财技”大揭底!

汪潮涌教科书般的资本运作。

汪潮涌 配图来自信中利

2017年无疑是金融监管大年,监管层对于A股市场的资本运作行为给予高度关注,不少长袖善舞的上市公司被问询函逼得不得不“坦诚相见”。不过,这也让秋田君和广大吃瓜群众有机会一窥资本大佬运筹帷幄的手法。

2016年4月,资本大佬汪超涌控股深圳惠程,让资本市场为之一振,直接报以四个涨停板;2017年3月,重大资产重组如期而至。

不过7月12日,在深圳惠城(002168)披露《重大资产购买暨关联交易报告书》四个月后,深交所祭出一份深思熟虑的问询函,长达11页,列举了25个问题,基本上把本次重组中的痛点问了个遍,不禁让人为深圳惠程捏了把汗。

深圳惠程正在紧张筹备问询函的回复工作,秋田君就来带您八一八这桩被交易所关注的并购案。

“4.5亿撬动上市公司,打造资本运作平台”

深圳惠程于2007年登陆中小板,主营产品为电气开关、中低压电缆分支箱、电缆附件及插头等产品。2010年以后,公司业绩进入下行坡道。虽然公司业务发展堪忧,但是公司分散的股权结构却让深圳惠程成为资本大佬进行资本运作的绝佳平台。

2016年4月6日,深圳惠程原实际控制人何平、任金生夫妇与中驰极速体育文化发展有限公司(后更名中驰惠程企业管理有限公司,下称“中驰惠程”)签署《股份转让协议》,中驰惠程以16.5亿元的价格通过协议转让方式获得何平、任金生夫妇持有的深圳惠程股票86,736,417股,占总股本的11.1058%。

中驰惠程是知名PE信中利的全资子公司,而信中利的实际控制人就是资本大佬汪超涌、李亦非夫妇。至此,汪超涌、李亦非夫妇成为深圳惠程实际控制人。光环加身的深圳惠程在2016年4月8日复牌后的5个交易日内暴涨61%。之后股份受让方调整为中驰惠程+共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙),交易于2016年6月17日顺利完成。

之后,汪老板开启了教科书般的资本运作:

首先,2016年6月22日,深圳惠程发布公告,中驰惠程+共青城中源信将刚刚获得公司10.1056%股权全部质押。根据2016年12月2日深圳惠程发布的《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》,该笔股权质押融资金额12亿元,资金用于向何平、任金生夫妇支付股权转让价款。也就是说,汪老板实际仅调用4.5亿元的资金,就获得了深圳惠程的控制权!

接下来,深圳惠程2016年10月17日与信中利签署《信中利惠程产业并购基金之合作协议》,并购基金后定名北京信中利赞信股权投资中心(有限合伙),其中信中利任GP,认缴出资0.2亿元,深圳惠程任LP,认缴出资5.8亿元,中航信托任LP,认缴出资12亿元。

马不停蹄,产业并购基金在成立的半年内四度出手,先后购得江苏群立世纪投资发展有限公司45%股权、北京信中利股权投资中心(有限合伙)100%股权、北京信中达创业投资有限公司100%股权、成都哆可梦网络科技有限公司22.43%股权。显然,汪老板早已准备好将深圳惠程打造成资本运作平台,何时置入优质资产只是时间问题。

“群立世纪:业绩暴增值得玩味,估值跳涨引发问询”

2017年3月15日,深圳惠程披露了《重大资产购买及关联交易报告书(草案)》,公司拟现金购买江苏群立世纪投资发展有限公司(以下简称“群立世纪”)55%股权和成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权。

交易对价总计19.61亿元,其中群立世纪55%股权交易价格为57,750万元,总体估值10.5亿元,对应2016年PE11倍;哆可梦77.57%股权交易价格为138,346.095万元,总体估值17.835亿元,对应2016年PE53倍。

乍看起来,相比于A股动辄百倍的市盈率,本次收购的价格也不是很贵,但是让我们仔细来看看收购标的,就会发现一些异常。

首先来看群立世纪。公司主营信息系统集成服务、多媒体视讯综合解决方案。按说这已经不是一个高增长的行业,但是公司2016年却实现了收入75123万元、净利润9538万元的业绩,同比增速分别达到79%、160%。在《重大资产购买暨关联交易报告书》中披露,2016年计算机系统集成市场增速21.3%、预计视频会议市场增速平均6.5%、软件服务市场增速预计15%-20%。

从群立世纪分部收入来看,2016年系统集成、软件服务收入增速分别达到33%、64%,远超行业增速,其中系统集成业务毛利更是从9.04%上升至14.59%。另一方面,多媒体视讯系统业务第一年启动,便贡献1.7亿元的收入和33.69%的毛利率。

群立世纪分部收入和毛利率:

上述业绩增长虽然不符合行业常识,但是却有效降低了本次收购的PE估值。10.5亿元的总体估值对应2016年PE虽然只有11倍,但是对应2015年PE却高达28.6倍。可是,群立世纪的业绩暴增是怎么实现的呢?

从股权结构上看,群立世纪的实际控制人是自然人梅林、梅立,但是群立世纪并不是梅林、梅立控制下唯一的信息系统集成公司,实际上,在群立集团官网上,我们可以看到,梅林、梅立控制的群立集团体系内有9家公司。

虽然其中的大部分已经成为群立世纪的子公司,但是江苏群立世纪系统集成有限公司、南京群力国际贸易有限公司不在其中。这两家公司是否与群立世纪存在同业竞争,2016年群立世纪的业绩暴增是否源自集团内的利润调节,群立世纪的持续经营能力如何,这些问题值得玩味。

另一方面,群立世纪本次的收购价格也引起了监管层的注意。

东华软件2016年7月曾计划收购群立世纪,彼时群立世纪给出的2016-2018年业绩承诺数据为9000万元、11800万元和13700万元,东华股份给出的总体估值为8.5亿元。时隔一年,群立世纪的2017-2018年的业绩承诺仍然是11800万元和13700万元,但是估值却上涨了23.5%。深交所的问询函要求解释业绩承诺不变情况下估值提升的合理性。

其实,并购是谈判交易,不同的交易对手方谈出不同的价格不是什么新鲜事,监管层不应该不明白这个道理。但是联系《问询函》中的另一个问题一起来看,我们就能明白此中深意了——“本次交易中,各交易对手方所获资金是否会参与购买你公司股票,各交易对手方是否与你公司其他股东达成了股票购买安排”。

原来,监管层对于业内“上市公司溢价收购后由受益方在二级市场增持股票”的玩法了然于胸,对于本次收购的溢价也就特别关注。

哆可梦:游戏流水脉冲频现,费用结构变化异常

本次收购的另一标的是哆可梦77.57%的股权,交易价格股权交易价格为138,346.095万元,总体估值17.835亿元,对应2016年PE53倍。这么高的价格,秋田君可是要带着大家好好八一八了。

哆可梦是一家成都的手游公司。2016年收入16519.6万元,净利润3350.25万元,同比增速分别达到419%和7023%!

没看错,哆可梦2015年还是一个名不见经传的小公司,2016年业绩大爆发,2017年就搭上了上市公司收购的快车,真是现实版的灰姑娘。

哆可梦2017-2019年的业绩承诺净利润高达1.45亿元、1.88亿元和2.45亿元。所以说,虽然17.835亿元的总体估值对应2016年的PE高达53倍,但是对应2017-2019年的PE分别只有12.3倍、9.5倍、7.3倍。

未来看起来是美好的,但是游戏行业水这么深,非上市的标的还是要小心,所以秋田君决定仔细看看到底是什么游戏成就了哆可梦的神话。

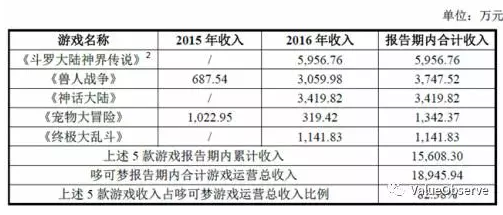

哆可梦2016年主要收入来源:

哆可梦2015-2016年期间主要收入来自于以上五款游戏,而其中绝大部分在2016年才刚刚上线。让我们来看看哆可梦的王牌游戏销量如何:2016年,公司第一大客户是APPLE,收入占比33%,因为APPStore是公司游戏主要的销售平台之一。

首先来看最赚钱的游戏《斗罗大陆神界传说》。《重大资产购买暨关联交易报告书》中说游戏注册用户超过300万人。秋田君去查看了APPStore,《斗罗大陆神界传说》已经无法查到,《斗罗大陆神界传说2》倒是可以查到,虽然不能显示游戏的下载量,但是评论数量可见,数量是2436条,似乎和300万的注册用户差的有点远。而《兽人战争》、《神话大陆》、《宠物大冒险》和《终极大乱斗》则无法在APPStore中查到。

我们再来看一下游戏的流水。《神话大陆》ARPU值和付费用户数呈现稳定增长,但是《斗罗大陆神界传说》和《兽人战争》的ARPU值和当月付费用户数则均呈现出“脉冲”的特性,特别是在ARPU激增的月份,付费用户却没有显著的增长,这不太符合一款游戏变火的逻辑;而且ARPU激增1-3个月之后,又迅速掉回原有的低位,不经让人怀疑数据的真实性。

这些异常的流水数据也引起了监管层的关注,要求“说明哆可梦开发的《斗罗大陆神界传说》和《兽人战争》当月玩家ARPU值分别在2016年3月和2016年3-5月出现大幅增长且在后续月份快速回落的具体原因和合理性”。

卡牌游戏《斗罗大陆神界传说》流水情况:

卡牌游戏《兽人战争》流水情况:

MMORPG《神话大陆》流水情况:

另外,哆可梦2015年管理费用占营业收入比重65%,销售费用占营业额收入比重15%,2016年两项费用占收入的比重却差不多对调了一下。如此不稳定的费用结构也引起了监管层的问询。

结语

本次深圳惠程收购群立世纪和哆可梦,将形成高达18.46亿元的商誉,而收购标的却有不少疑点,不禁让人担心未来是否有可能提计大额商誉减值损失。

在2017年7月14日《2017年半年度业绩预告修正公告》中,深圳惠程表示2017年半年度归属上市公司股东的净利润由原来的预计亏损800-1200万元调整为预计亏损6000-6900万元,显示出公司原有主营业务的恶化。

“请结合本次交易标的与你公司现主营业务的关联度,补充分析本次收购的原因及合理性;补充披露中驰惠程成为你公司控股股东后是否实际参与上市公司生产经营;请结合公司实际控制人的经历及北京说明其是否存在实际管理、控制上市公司的能力”

这些问询函中的问题都表明监管层对于将上市公司主体作为资本运营平台的担忧。

文章为作者独立观点,不代表首席投资官立场

来源:

来源:

作者:

作者: